作者按:萨姆·佩金帕(Sam Peckinpah, 1925-1984)和他的杰作《帕特·加莱特和比利小子》(Pat Garrett and Billy the Kid, 1973),近些年间越来越像是电影史的弃子。前者因激烈的男性视角和与制片厂的复杂关系被时代掩埋,百年诞辰之际也没得到什么像样的回顾纪念;后者则在上映52年后由标准收藏(The Criterion Collection)草草推出了首版蓝光,花絮不算丰厚,CC也没有像影迷期待中那样依据佩金帕生前意图,重新构建一个最权威的剪辑版。我不得不在这里抱怨一句:较之于欣赏和理解一部电影,当代观众似乎更擅长为一部电影生气;但可能站在道德制高点上睥睨众生是我想象不到的一种快乐。或许佩金帕的百年境遇,是一个好莱坞法外狂徒所要承担的代价,但将被束之高阁并因此蒙尘的杰作进行重新打捞,同样也是一位电影爱好者乐于承担的责任。

文章在2016年首发于电子杂志「虹膜」,感谢时任编辑LOOK对我的耐心。

在短暂的美国西部传奇史上,新墨西哥州治安官帕特·加莱特和法外之徒比利小子的恩怨纠葛,是最著名的故事之一;而在短暂的美国电影史上,萨姆·佩金帕的1973年作品《帕特·加莱特和比利小子》,则是对这个故事最著名的演绎。

《帕特·加莱特和比利小子》是一部怎样的电影?或许从总体来说,它没有被人遗忘,却也不常被人记起。听过鲍勃·迪伦(Bob Dylan)为影片创作的原声专辑,以及从中诞生的名曲《敲开天堂之门》(Knockin’ On Heaven’s Door)的人,要比真正看过这部电影的人多,而在导演佩金帕的作品序列里,这部电影的声名可能也无法与《日落黄沙》(The Wild Bunch, 1969)、《稻草狗》(Straw Dogs, 1971)甚至《亡命大煞星》(The Getaway, 1972)相提并论。在西部片历史上,这部电影倒是稳稳占据一席之地,但西部片在最近四五十年间,一直是个不尴不尬、苟延残喘的类型。

虽然这部电影引发的评价不温不火,佩金帕的发挥也在影片两小时的时长中显得不是很稳定,但我会一直记得它在与我初次相遇时制造的巨大冲击。这种冲击来自佩金帕挣脱时空束缚的天才剪辑,来自迪伦化繁为简却诗意满满的配乐与歌词,也来自鲁迪·沃利策(Rudy Wurlitzer)反常规的编剧手法。这是我第一次也是最后一次,看到一部西部片以如下镜头收场:疲惫自责的西部英雄在周围所有人的鄙夷眼神中,走向原本象征希望与自由的无垠地平线。

《帕特·加莱特和比利小子》之所以独一无二,是因为它诞生于一个独一无二的时代。那是反文化潮流在美国历史上唯一一次占上风的年代,也是作者导演可以独力抗衡电影公司主管的短暂好时光。与历史传奇比利小子一样,影片的核心主创佩金帕、沃利策和迪伦,也各自留下了自己的传奇。在这部电影中的短暂相聚,虽然未能为他们制造事业巅峰,却在他们各自的生涯中留下了无法拭去的印记,他们的反叛、顽皮、放纵、浪漫和悔恨,都让这部或许永远无法被电影正史标注为经典的电影,持续拥有直击人心的能量。

1. 1881—1908

多年后,面对枪口的帕特·加莱特……

在我看来,《帕特·加莱特和比利小子》或许拥有电影诞生以来最美妙的开场。在《日落黄沙》中清空了子弹匣的佩金帕,居然还能在此处超越自己。《日落黄沙》的枪战段落中,他借助蒙太奇手法对多个平行动作进行相互连接,将死亡体验的主观性从现实时间中抽离和提纯出来,也在不同速度的撞击中制造出血色诗意。而在《比利小子》的开场,佩金帕的剪辑则更进一步,将三个不同的时间截面联系在一起:过去、现在和未来。

影片用只在片中(注1)出现过一次的“未来”时态段落拉开序幕:1908年,已经卸下治安官职位的帕特·加莱特(由詹姆斯·柯本James Coburn饰演)在美墨边境附近与两位商人谈论土地交易时,被对方安置的伏击枪手枪击致死。然而在伏击者准备向加莱特开枪时,神来之笔出现了:佩金帕猝不及防地插入一个比利小子向画外开枪的短镜头,他射出一颗违反时空规律的子弹,落在帕特·加莱特的身体上,而伏击者的子弹,击中的却是被人埋在土堆里的一只鸡。分别具有彩色与褪色质地的画面,显著地标记着两种时态的存在,但直到身中数枪的加莱特已无力挣扎时,佩金帕才给出了“过去”时态的具体坐标:萨姆纳堡(Fort Sumner),1881年。它们是比利小子(由克里斯·克里斯托佛森Kris Kristofferson饰演)死去的年份和地点,但刚刚拿几只鸡练完靶子的比利,还拥有最后一段逃亡时光,因为尚未正式上任当地治安官的加莱特,此刻还没有给比利下最后通牒。夹在加莱特生命中这两个关键节点之间的,是那个虽然没在影片开篇段落中出现,却像房间里的大象般笼罩着整部电影的时刻:1881年7月14日,比利小子在萨姆纳堡被加莱特射杀。

所以,直到看完全片,我们才能更好地理解影片开场的用意。在杀死比利之后,加莱特一直活在自我厌弃的阴影中,对老友的背叛和对权贵的妥协,是他终生挥之不去的耻辱。所以当死亡降临时,他宁可将其视作复仇天使比利对自己的惩罚。佩金帕的剪辑技巧无疑别出心裁,然而使其蒙太奇段落在情感层面直击人心的,是影像背后严丝合缝的心理机制,这或许是许多炫技有余、悟性不足的导演终生参不透的定理。

《比利小子》的开篇段落,很容易让人想起《百年孤独》(Cien años de soledad)的那个著名开场,佩金帕与加西亚·马尔克斯(Gabriel García Márquez)都通过在连续语段中对三种时态的娴熟转换,让文本渗透出无尽的宿命感。《比利小子》开篇段落结尾处,在蒙太奇魔法下,加入到打靶游戏中的31岁加莱特,甚至还在58岁加莱特的身上补了一枪;他射出的子弹,绕了一个27年的大圈,在穿透比利小子的身体后,击中的却是自己的心脏。

2. 1859(?)— 1881

比利小子

要了解《帕特·加莱特和比利小子》,就绕不开这两个历史人物的真实故事。

在西部江湖传奇中,比利小子无疑是一等一的绝世高手,出枪神速,枪法精准,众多西部好手毙命在他枪下。据说他在短短二十二年的生命中,平均每年杀死一个人,也难怪佩金帕的电影在国内一般被简洁地译为《比利小子》:在比利面前,帕特·加莱特的咖位实在不值一提。

然而在传奇与事实间,总是存在着可观的距离,比利小子则是这一定理的突出例证。在一些故事中他是除暴安良的江湖义侠,在另一些故事中他是杀人不眨眼的冷血恶魔。但这两种说法都与真相相去甚远。现实中的比利更像个让人心疼的失足少年。

原名亨利·迈卡蒂(Henry McCarty),后又化名威廉·邦尼(William Bonney)的比利,出生时间众说纷纭。帕特·加莱特认定比利生于1859年,但根据比利朋友留下的只言片语来判断,他的真实出生时间或许要晚个一两年。加莱特将比利出生日期人为提前的做法有何动机,我们先按下不表;大家在比利的出生地点上更有共识,多数人认为他出生在纽约的一个单亲家庭,由母亲抚养长大。

比利的父亲帕特里克在南北战争末期离世,母亲凯瑟琳只好举家迁至生存成本较低的印第安纳州,独自抚养比利和小比利两岁的二儿子约瑟夫。巨大的负担让凯瑟琳积劳成疾,染上了肺结核病。她随后嫁给了一个叫威廉·安特里姆的男人,并带着孩子与他一起,搬到了气候更有利于自己身体状况的堪萨斯州与新墨西哥州。然而投身于淘金热潮的威廉渐渐对妻子与两个继子不管不顾,凯瑟琳的健康也因此每况愈下,最后在1874年因病去世。威廉把比利和约瑟夫丢进了两家寄养所,然后离开了新墨西哥。

为养活自己,只有十四五岁的比利不得不同时在饭店和旅馆打两份工。顾客们很喜欢这个长得漂亮,做事勤快的小孩,他在旅馆的老板也经常向别人吹嘘——比利是他雇的童工里唯一一个从不偷东西的。可惜比利这孩子禁不住夸,不久后他就因为替一个捉弄华裔洗衣工的朋友藏匿偷来的衣物,在1875年第一次入狱。如此处罚对一个十四五岁的孩子来说有些过于严苛,但让事情变更糟的,是比利对牢狱生活的恐惧:他像一个幽闭恐惧症患者一样,在铁笼里完全待不下去。入狱两天后,比利通过烟囱越狱,正式开始了自己的逃犯生涯。

逃狱后,比利在亚利桑那州谋得了几份牛仔差事,替农场放牛放羊,有时还用马车为军方运送些货物。比利不想找麻烦,麻烦却找到他头上。与他一同在军营中做事的铁匠弗兰克·卡希尔常常毫无缘由地对比利百般挑衅,每当比利回嘴时,又总会被在年龄与块头方面占上风的卡希尔胖揍一顿。在两人不知道是第多少次发生口角后,比利再次被卡希尔按在地上摩擦。害怕受到严重伤害的比利拔出左轮手枪,射中了卡希尔的胃部,过度失血的后者在第二天去世,比利则再次被拘禁起来,等待管辖军营的元帅前来裁决。比利本来有很大概率会因为正当防卫而获释,但这次他还是没等到判决来临,就决定自己释放自己,这反而让他彻底坐实了杀人的罪名。

比利在逃脱后孤身回到新墨西哥,他的坐骑在途中被阿帕奇人偷走,当他终于徒步抵达附近唯一的白人居住地时,已奄奄一息。居住在此的琼斯太太悉心照料着帅气又娇弱的比利,让他捡回一条命,比利临行前,琼斯一家人还送了他一匹马。

作为一名在逃杀人犯,比利找不到任何正经工作,但在西部旷野里独行无异于自杀,为求自保,他加入了由强盗杰西·埃文斯领衔的帮派,以偷窃牲畜为生。但不久后,比利得到了移居此地的英国银行家兼牧场主约翰·汤斯托(John Tunstall)的赏识,成为后者的牧场守卫。在多数西部传奇故事的描绘中,汤斯托将比利小子视如己出,但两人之间六七岁的年龄差,实在和情同父子这四个字不沾边,或许亦师亦友更能贴切地形容出他们的关系。

与汤斯托的关系,让比利小子卷入了在美国近代史上极为有名的地方乱斗——林肯郡战争(Lincoln County War)。这场内斗是当地两大财团之间积怨的大爆发——分别由劳伦斯·墨菲/詹姆斯·多兰和由汤斯托/亚历山大·麦斯维恩执掌的两大财团,整个1877年都在争夺对林肯郡干货贸易的控制权。其中相对来说不那么正义的是墨菲/多兰一方,在此驻扎多年的他们凭着与政府和军方的良好关系,掌控着林肯郡经济命脉,当地农场经营者不得不高价买入他们的商品,贱价出售自己的畜牧产品。打破墨菲/多兰集团垄断局面的汤斯托、麦斯维恩集团,自然能获得民众支持,但前者怎能轻易将市场与利益拱手让人,于是两方不断招兵买马,为战争的爆发做未雨绸缪的准备。

最后,仍然是后台更硬的墨菲/多兰集团先动了手。1878年2月的一天,手无寸铁的约翰·汤斯托在自己的牧场上被墨菲/多兰阵营雇佣的民兵队“意外”射杀。传言称,此次“事故”得到了多兰与墨菲的直接授意;林肯郡警长对汤斯托的死睁一只眼闭一只眼的处理方式,也让比利小子与同伴牛仔们怒火中烧。

在支持汤斯托/麦斯维恩阵营的治安官迪克·布鲁尔的领导下,比利与其他五十多个牛仔自发成立了名为“整肃者”(The Regulators)的民兵队,誓要让与汤斯托被害有关的所有人付出代价。在几个月的时间里,“整肃者”们自行处决了杀害汤斯托的两位直接凶手,以及纵容包庇墨菲/多兰一方的警长布雷迪和副警长詹姆斯·卡莱尔。西部传奇故事常常把这四颗人头以及墨菲/多兰一方的多位死者归在比利账上,然而在混战当中,很难说清杀死这些人的责任人到底是谁,一些死者甚至是被己方炮火误杀。但不管怎样,局势对比利来说都在往不利方向发展:麦斯维恩被墨菲/多兰阵营击毙一事,定下了“整肃者”的败局,而在秋后清算中,当局也乐得把杀害墨菲/多兰一方多数死者的罪名,安置在为数不多依旧活着并且依旧高调的“整肃者”身上。

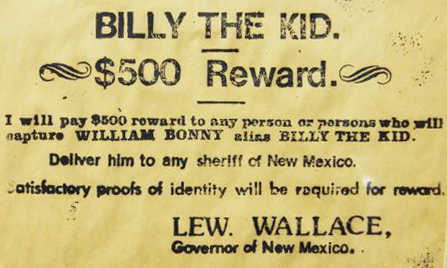

1878年8月,卢·华莱士(Lew Wallace,注2)成为新墨西哥州州长。为了恢复地区和平,华莱士赦免了林肯郡战争的大部分参与者,其中不包括名声在外的比利。

比利也不是没想过要自保。为了让自己从通缉名单上消失,他主动要求与华莱士谈判,用关于敌方首领詹姆斯·多兰的情报换取自由。华莱士同意了这个提议,并利用比利的证词为多兰定了罪。然而在监狱度过了一周又一周后,比利发现华莱士丝毫没有要释放自己的意思,他这时才意识到自己被华莱士利用了。他逃出林肯郡监狱,再次成为全国通缉犯,但他在越狱后并未自寻麻烦,直到两年后的一天,吹嘘自己早晚会杀死比利小子的牛仔乔·格兰特来到他面前。比利略施小计拿到了格兰特的枪,然后还给格兰特,并亮出自己的真实身份;当格兰特准备向比利开枪时,才发现枪中子弹早已被比利卸掉。比利掏出自己的左轮,将格兰特一枪毙命,游戏结束。

留下评论